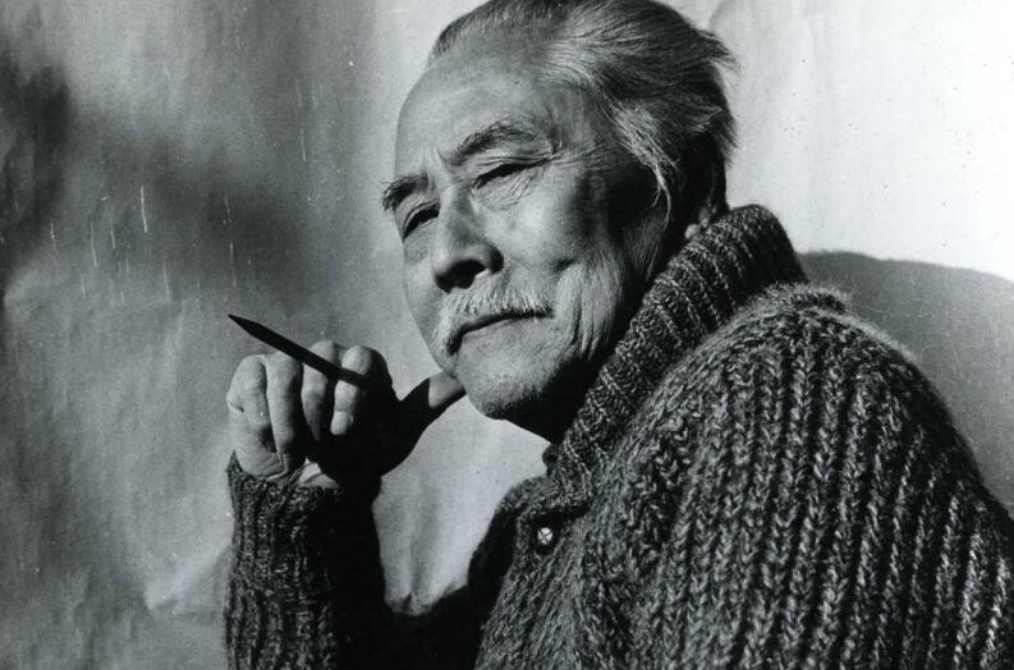

叶浅予(1907.3.1—1995.5.8),原名叶纶绮,笔名初萌、性天等,杭州桐庐人,是我国当代中国画大师、杰出的美术教育家、中国现代漫画先驱者。

叶浅予从生活中提取素材,坚持自己的创作道路,最终创作出独特的意笔水墨重彩舞蹈人物画,并被大众所喜爱。

作品:《夏河之秋》

这是叶浅予最具代表性的一件作品。姑娘身着黑色皮袍,半袒肩,甩着粉红色的长袖。她似乎刚刚起步,身体前倾,翠带轻拂,迈一只脚。浓黑的长发、黑色的皮靴、庄重而又俊俏的表情,都概括出藏族同胞偏于粗犷的性格,而那轻盈透明的长袖,似乎又是愉悦心情的象征。作品得力于抓取稍纵即逝的舞蹈动作瞬间的高超速写功夫,以舞蹈者的“之”字型动作构图,开放舒展;用笔简练到位,富有节奏感,结构处抓得紧,次要处放得开,精谨处交待得一丝不苟。落墨讲究,水晕墨章,袍领袖口、下摆等处以一笔或几笔淡墨出之,与乌黑的袍身形成对照,同时现出毛茸茸的质感;用色雅致,以墨衬色,别有风味。叶浅予的画作总会让我们想起“跃然纸上”这个词,生动得让人浮想联翩。

作品:《夏河浪山节》

浪山节,藏语称“香琅节”,据考,是清康熙年间拉卜楞寺数百名僧侣在每年特定的时间内赴野外采薪习俗的延续和发展。浪山节于每年农历六月举办。在藏语中,“浪山”是“采薪”之意。从前寺院僧人在山区伐木之余百无聊赖,便安排节日去游山玩水,这一习俗渐渐传入民间,演变成今天的藏族浪山节。在甘肃甘南藏区,每到农历六月间,气候温和,阳光明媚,农事间歇,家家户户收拾锅灶炊具、饮食物品,到野外选好地点,搭起帐篷,穿起盛装,会餐、饮酒、歌舞。

此幅图中两男两女身着盛装相对而舞,长袖甩起,步调一致,线条爽利干脆,用色平涂明快,构图上两名女子在前靠左,两名男子在后靠右,巧妙错开。

作品:《新疆舞》

一个美术家须有一双掠美的慧眼。这双慧眼既能捕捉美的瞬间,又能将其以画笔再现于自己的艺术创作中,还能给更多的欣赏者以美的赏读和分享。

此图也是题识“为六十年代‘彩蝶纷飞’所作插画。一九七七重写”。这个题识的一系列画作应该都是根据速写重画的。

作品:《延边之春》

叶浅予曾对学生说:“我至少懂得舞蹈的旋律、节奏、动作和表情,所以我才能画好舞蹈。”热爱和熟悉舞蹈,才能对舞蹈家形体语言的规律、舞蹈动作瞬间转换的角度、舞蹈故事代表的不同生活内涵做出大胆的取舍,才能创造出最佳的瞬间记忆。

此图中的两位朝鲜族姑娘双手持扇子翩翩起舞,嫣然生动,舞者的一颦一笑以及动态韵律之美被准确地提炼出来,画中人仿佛呼之欲出,使人赏来会心一笑且印象深刻,真正做到了“不画幕中之舞,要画胸中之舞”。

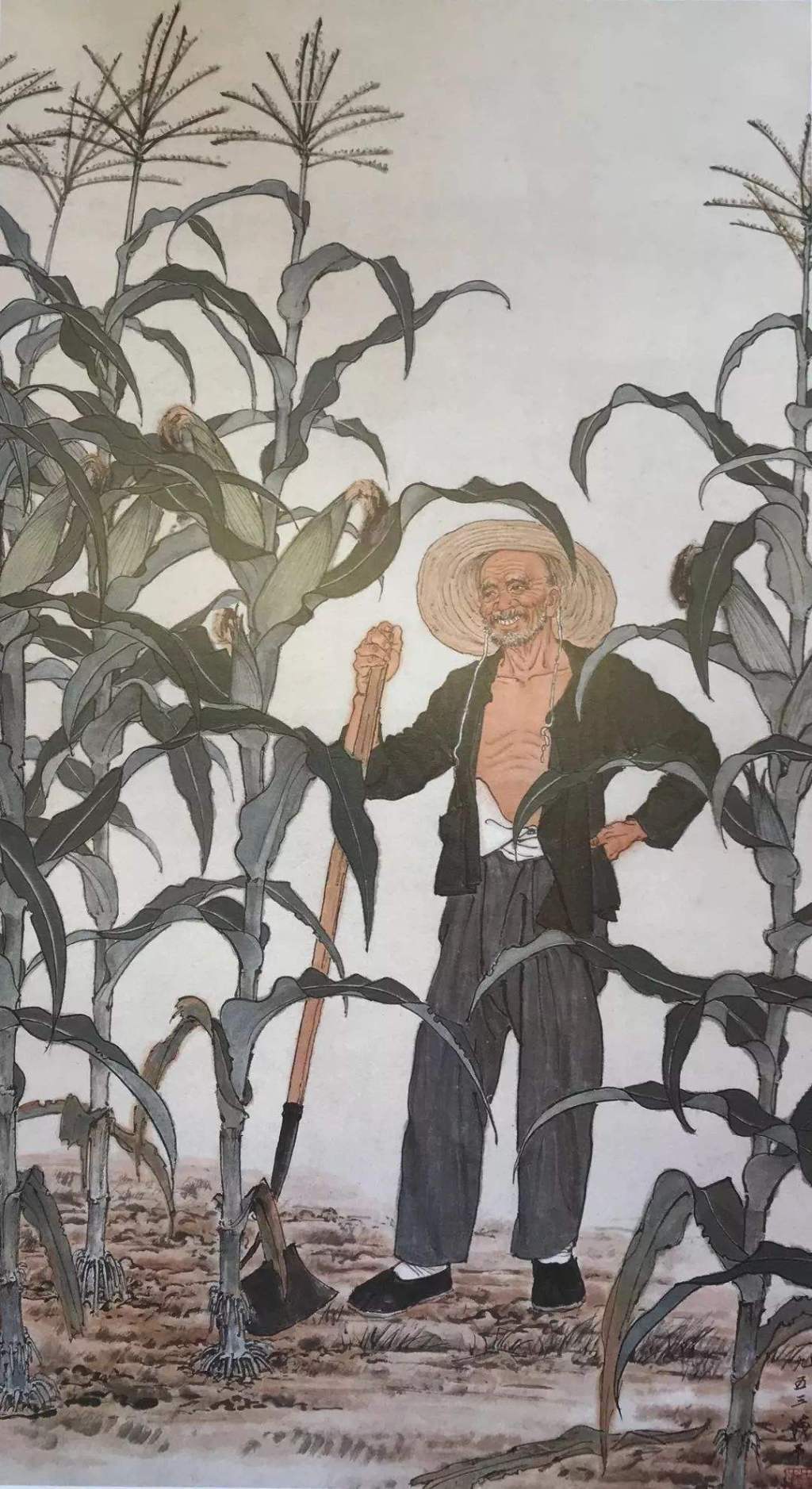

作品:《夏天》

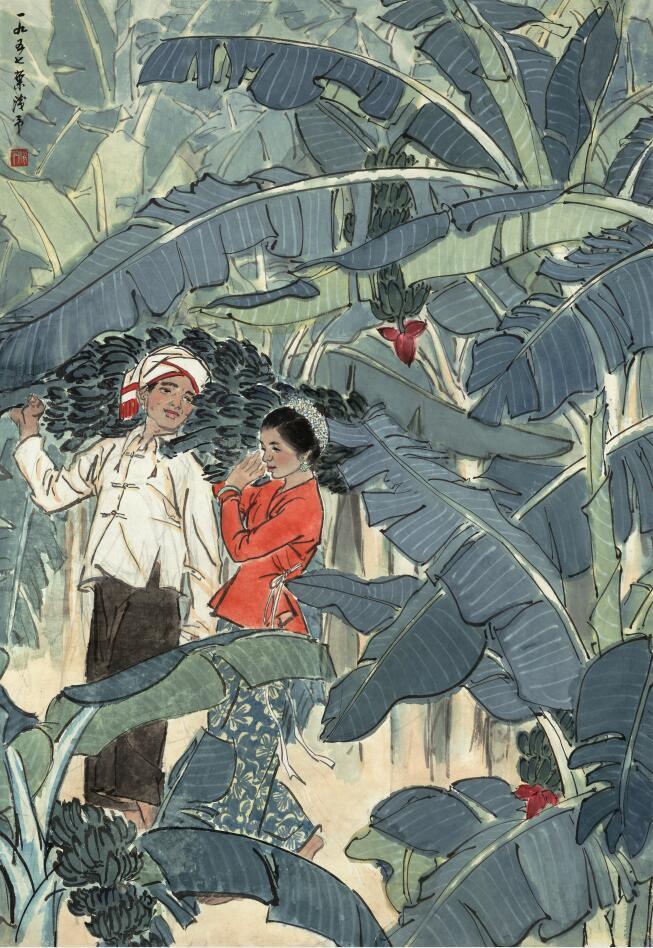

作品:《香蕉林中》

纵观叶浅予一生,在中国画人物画创作上致力最勤,为衰落的人物画贴近现实生活反映时代作出了突出的贡献。二十世纪五六十年代,是叶浅予艺术创作的鼎盛期。这时的叶浅予才四五十岁,精力充沛,欣逢盛世,全国性的建设热潮、丰富的生活积累,激发了他的创作热情。这幅作品就创作于1953年。那年叶浅予开始画北方农民,着重于表现社会主义新农村的火热生活。

此作风格与《夏天》相同,着重于表现社会主义新农村的火热生活。精工细描密密麻麻重重叠叠的香蕉林中,一对青年男女肩扛香蕉走了过来,洋溢着丰收的喜悦。男子的白衣和女子的红衣与绿色的基调拉开了距离,凸显了人物;而男子的淡黑色裤子和女子的蓝绿色花裤子又隐在香蕉林中,使得人物不会过于突兀。香蕉林的浓淡远近用各种不同的绿色处理得非常舒服。这也是一幅现实主义的佳作。

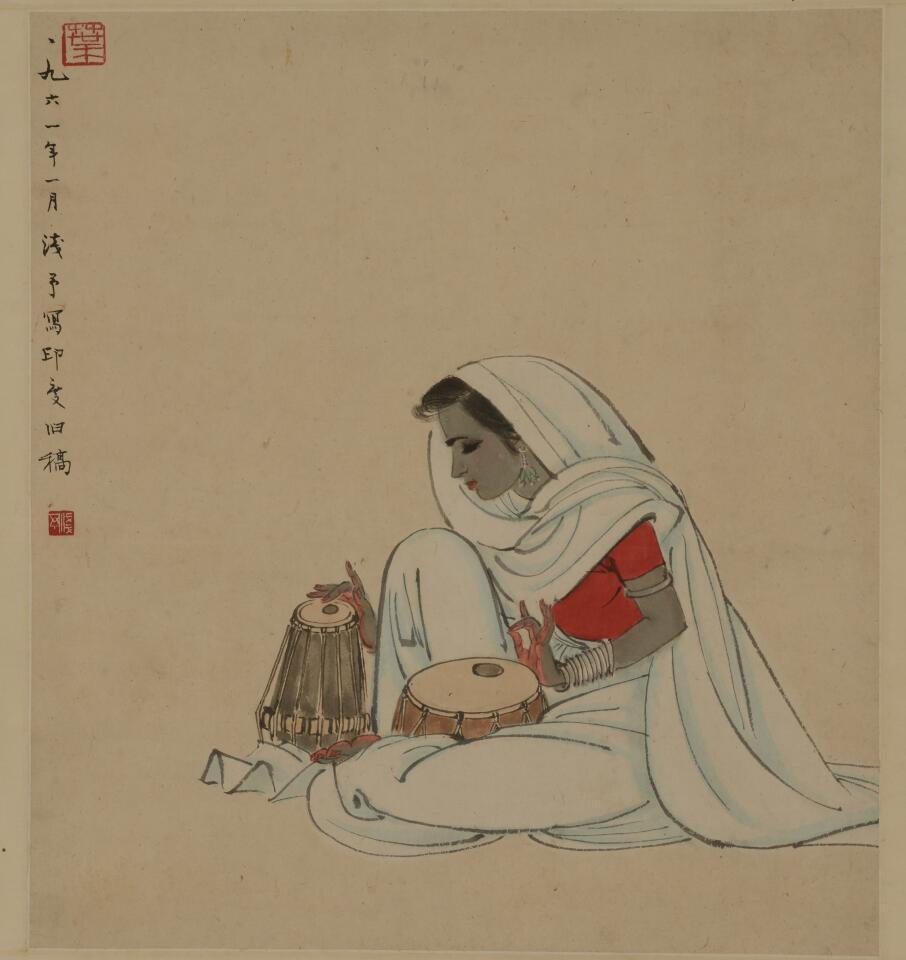

作品:《印度鼓舞》

画幅上的印度舞者虽然是静态的,但看着她却仿佛感到一扇记忆的闸门瞬间打开。音乐响起,这是一部叫《哑女》的印度电影。银幕上是一个印度少女、哑巴舞者,随着音乐双手合十,行礼起舞;手伸开,脚步向前,手势开始变换;接着是手鼓咚咚,舞步变换;印度少女始终保持微笑,舞蹈越来越快,手势变化多种多样。突然耳边就响起了手鼓咚咚、脚铃叮当,音乐由远而近,静态的画面仿佛一下子动了起来。

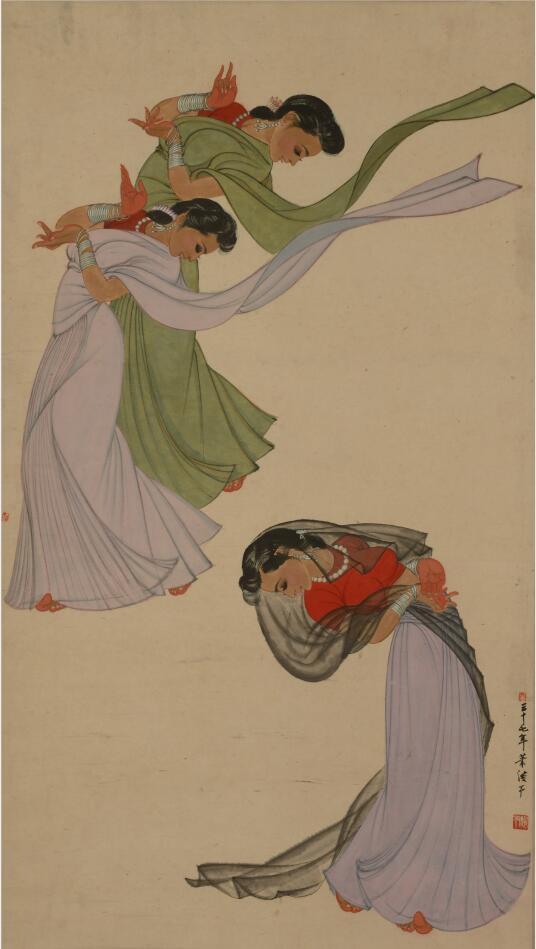

作品:《印度三人舞姿》

此幅作品是画家1948年的佳作。三个人物上下左右彼此呼应,前景人物的红色上衣醒目动人,是画面的中心;背景二人与前景人物相向垂头,使画面形成聚合的态势,更显紧凑。纱丽裙飘拂飞扬,延至画外,进一步拓宽了境界。线条工整流利,使用矿物质颜料,平涂显得厚重,手的姿态是典型的敦煌样式。

这件作品是叶浅予由漫画转向国画时期的精心之作。画家本人曾回忆过这段从漫画转向国画的过程。作品《战时重庆》的水墨速写已经开始有了墨韵意味,此后他到印度朝圣寻佛,见到了一向以肉感形体取胜的印度舞与印度佛教雕塑,这种东方神秘美的强烈生命力,震撼着叶浅予的心弦。追溯过往,幼年时期他随表姐剪糊戏台人物,青年时期在上海绘制时装仕女广告,壮年时期闯人香港舞厅描摹爱莲舞姿,不知不觉间,他已和舞蹈人物结下不解之缘,但是直至印度之行,他才找到属于自己的感觉。此后,叶浅予尝试用敦煌手法描绘现代舞姿,借国画笔墨捕捉舞蹈的流动和飘逸。他寻觅到质量尺寸均佳的贵州皮纸,潜心作画。秋尽春来,二十余幅工笔重彩的印度舞画终于在1944年重庆中印堂上公开亮相。一介“画坛草寇”终于以令人耳目一新的舞蹈人物画,奠定了其在中国画坛的地位。

作品:《西藏舞》(一)

这件作品把墨色透明、灵动、富于变化等诸多优点,发挥得淋漓尽致。画家不仅熟练掌握并运用墨与色的特性,而且熟谙墨与色的交融呼应关系。画中藏族女子的围裙上,浅墨线与石青、赭石等颜色的交替搭配,即充分说明了这一点。

整幅画面充满了少数民族舞蹈的感染力,传达给观者一种轻松喜悦的心情。

作品:《西藏舞》(二)

这幅作品表现了一名藏族少年的舞姿。浓重的墨袍和帽子,与明快的淡蓝色长袖上衣形成对比。墨黑色中那几缕艳色显得明亮醒目。此画画得极其轻松随意,这完全得益于画家深厚的速写功底。

在舞蹈作品中,叶浅予运用了“贯穿的韵律”,极注重笔笔有效,头、颈、手、腰、臀、足各个受力点的动态线一应相连,再作适当的夸张,立刻让形态生动起来,用笔恣意却准确传神。