建于明代的陆良文庙大成殿砖雕“和合二仙”。

建于明代的陆良文庙大成殿砖雕“和合二仙”。

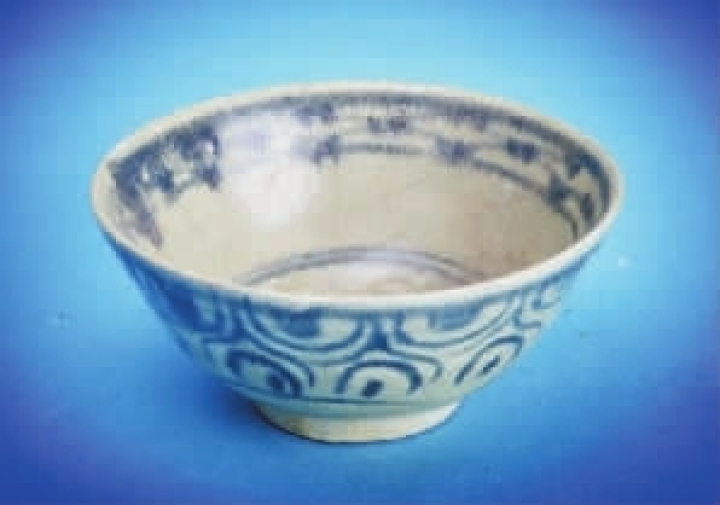

清代陆良生产的青花瓷碗。

清代陆良生产的青花瓷碗。

明代陆良生产的寿字瓦当。

明代陆良生产的寿字瓦当。

窑上位于古鲁昌城西部,今陆良县城西南部,是陆良县下辖的行政村。窑上地处南盘江和中源泽出水的尾闾,江水和湖水流到这里,因受西桥滩阻,流速减缓,泥沙淤积沉淀形成陆地,是陆良湖盆最早演化成为陆地的区域之一。窑上为湖积中部地区,土壤为含沙少、物理性粘粒多的胶泥田,为砖瓦及陶瓷的烧制提供了优质的资源。

据考古资料显示,新石器时期鲁昌、窑上一带,是陆良最早有人类活动,得到开发的区域。西汉王朝在云南最早设立的二十四县之一——同劳县的治所就设在窑上近旁的鲁昌。

明代实行卫所制度,洪武二十三年(1390年)二月,设六凉卫,置指挥使司,作为军事机构,统管军屯戍守等军事事务。命洱海佥事滕聚于南盘江南岸鲁昌引中原泽水环绕为城池,在鲁昌阎芳河河尾的河套内筑土城,置“衙署”,作为陆凉卫城。据《陆良县志》记载:土筑卫城“因屡遭水患,明永乐五年(1407年),迁盘江北岸建今址,历经20余年始毕。”

重建的卫城为砖城,筑有高大的城墙,墙内分层筑土,墙外以砖石砌筑。城墙之上,四面建有城楼,均为三层重楼飞檐,悬铃叮当,雕梁画栋,蔚为壮观。据乾隆《陆凉州志》载:“城周回九里一千五百五十丈四尺,高二丈六尺二寸,厚二丈五尺三寸,袤二里五分,广二里二分。”城墙四面设有四座砖砌拱形城门,四门东西、南北两两相望。城中心四门相交处建有三层木结构的过街楼阁,造型雄伟壮观,顶层塑有神像,设有金钟大鼓,取名“鼓楼”。据《曲靖地区志》载:“明永乐六年(1408年),建陆凉卫城,使用该卫窑上村烧制的城砖……”

明洪武十七年(1384年),明王朝从中原移民到云南屯田,陆凉州是屯田的主要地区之一。窑上村正是由明代屯军建立,建窑烧制砖瓦而形成的村落。据《陆良地名志》载:“窑上,明洪武时(1368-1398年),宗姓来此地立村,因村前筑窑烧砖,取村名窑上。”《陆良县志》记载:“明永乐六年(1408年),兴建陆凉城时,在今环城窑上村,筑窑烧制城砖,生产长40厘米,宽12厘米,厚15厘米的大城砖,制作煅烧技艺较高。”历二十余年,窑上为卫城的建设提供了优质的城砖。清康熙八年(1669年)裁卫归州,移州治于卫城,统设知州执掌州政。自此,“卫城”成了陆凉州的政治、经济、文化中心,后历置州县,一直沿用至今。

明代大量汉族移民的到来,使陆良成为以汉民族为主体的多民族的共同集居地,极大地促进了陆良的发展。明、清以来,陆良庙宇、楼阁林立,以三合院、四合院为主的中国传统建筑风格的民居已出现在城乡之中。截至1949年末,仅县城就建有7寺、8庙、9祠、4宫、5阁、l观、1庵、1殿和15座坊表。这些庙宇、祠坊、楼阁,除少数建于元代和清代外,绝大多数都兴建于明代,清代、民国时期作了重建和修缮。这些建于明代的高大城墙,富丽庙宇以及深宅大院的古老民居,所用砖瓦、陶制构件及匠心独运的砖雕,均在窑上村烧制。

当时,窑上村除大量生产传统的建筑砖瓦外,已开始烧制雕刻精巧、工艺精湛、图案精美的建筑装饰用砖雕,并在村子的南边建起了龙窑,开始了日常生活用陶瓷器皿的生产。

陆良汉族绝大多数是明代随军队而来,戍守屯田落籍陆良,他们中的中上级官员大多是朱元璋的嫡系,随明军征战多年的将士,来自安徽。所以,陆良明代砖雕上承元代千佛塔砖雕余韵,有明显的徽派砖雕风格。在装饰技法上,采用阴刻、浅浮雕、深浮雕、园雕、减地平雕等技法,以龙凤呈祥、和合二仙、三阳开泰、麒麟送子、狮子滚绣球、松柏、梅兰、竹菊、荷花等寓意吉祥和人们喜闻乐见的图案为主,形象简练、风格浑厚、工艺精湛,文化气息浓厚,大量运用于庙宇、寺塔、观庵、楼阁和民居之中。

大觉寺建于元代,寺中的千佛塔为七级六面密檐式实心砖塔,塔身密布1612砖雕释迦牟尼佛像,其独具特色的建筑艺术,绝冠南滇。真武观位于南门桥头东侧,已毁。文庙和真武观都是明代建筑,文庙是祭祀“大成至圣先师”孔子之地,真武观是祭祀“真武帝君”武圣关公之处,一文一武,一儒一道,代表了中国古代內圣外王、文武之道的治国思想及人生追求。其中以位于西门街建于明嘉靖二十一年(1542年)的文庙砖雕最具特色,是陆良明代砖雕艺术的杰出代表。现文庙已不见踪迹,但大成殿、大城门上的砖雕仍收藏于陆良博物馆中,可谓神形兼备、匠心独运,展示陆良先民精湛的雕刻技艺和高超的艺术水平,是陆良制陶业高度发展的历史见证。

清乾隆十七年(1752年),陆凉州人口仅47204人;至道光年间(1821-1850年),陆凉州人口达196353人,是陆良古代人口最多的时期。为了满足人们日常生活的需要,窑上村南边制碗和罐的村民们继续扩建龙窑,大批量生产日常生活用陶瓷器皿,产品有杯、盘、碗、盏等日常器皿,坛、罐、缸、盆、壶等装储用具,香炉、灯盏、花瓶等宗教装饰器物,涵盖了人们生活的方方面面。

明清时期,人们将烧制砖瓦、砖雕等建筑用陶制构件的蒲萝窑称为黑窑,将烧制日常生活用陶瓷的龙窑称为白窑。这看似是一种简单的分类,实际上是一种专业化的分工。窑上村也不例外,一个村落,村南、村北,不同的从业人员各自聚居,形成两个自然村,并以各自生产的产品类别和使用的窑型为自己的村庄命名,分别称为黑窑村、白窑村。两个村庄,术有专攻,相互扶持,共同发展成为明清时期陆良重要的陶瓷生产中心。

民国时期,陆良陶瓷业发展较快,烧陶制瓷成为农民较为主要的副业收入,生产较为普遍,窑上村作为陆良陶瓷生产中心的地位有所下降。1949年建国后,三岔河、马街、板桥、小白户砖瓦企业,马街、板桥日用陶瓷业的快速发展,也由于黏土资源、成本等因素影响,窑上村的陶瓷业逐步萎缩。

改革开放后,随着县城面积的扩大,窑上村所辖的范围已变成了陆良县城的城区,窑上村的名称也改成了窑上社区居委会,窑上村的陶瓷业彻底结束了她的历史使命,但窑上、黑窑村、白窑村的地名,一直沿用至今,成为明清时期陆良陶瓷生产的永久记忆。